佐倉城址公園は、千葉県佐倉市にあり、その名の通り佐倉城跡に設置された公園で、佐倉城は日本100名城に選定されている。

自宅から車で1時間ちょっとと割と近いところにあるが、今まで言ったことがなかったこともあり、出かけることにした。

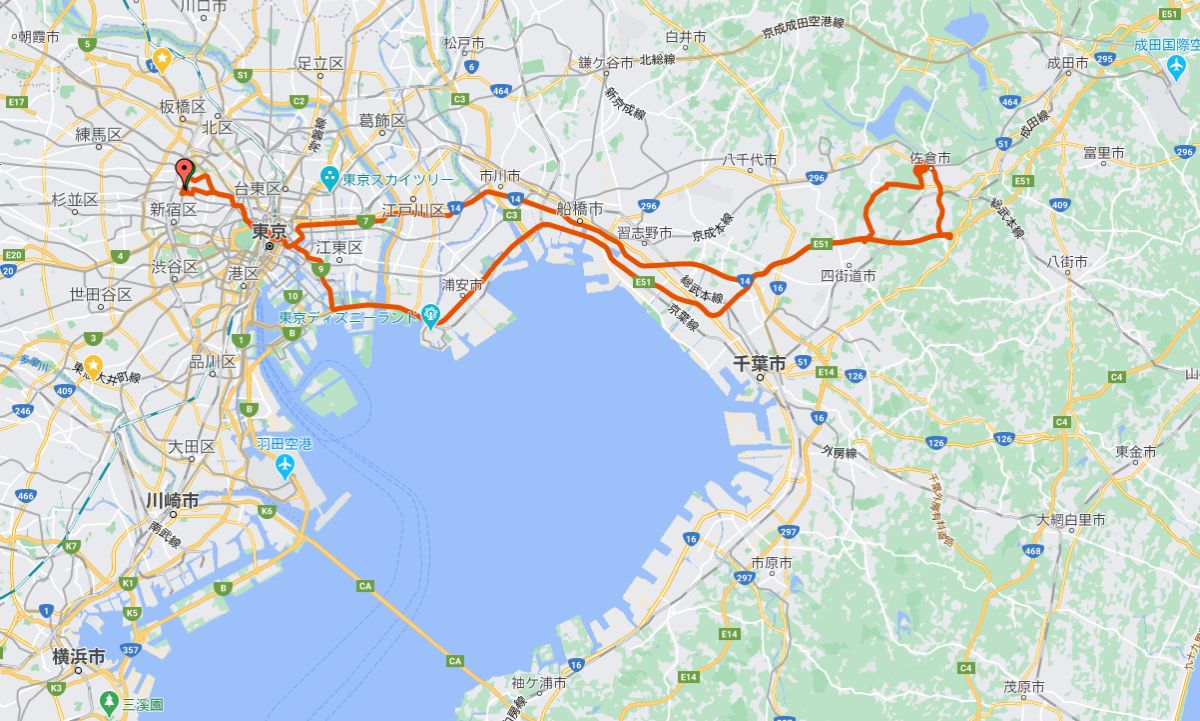

今回のルート

- 2020年9月22日(火)

- 首都高湾岸線〜東関道〜四街道IC

- 佐倉城址公園

- 佐倉IC〜京葉道路

佐倉城址公園とは

佐倉城址公園は、標高30メートルの鹿島山に築かれた佐倉城の城跡で、明治時代以降は軍事施設として利用、軍事施設解体後の1964(昭和39)年1月に佐倉城址公園として開放されている。

佐倉城は戦国時代に築城を開始したが、中断、その後1615年、徳川家康の命を受けた土井利勝により築城を再開、佐倉城が完成した。

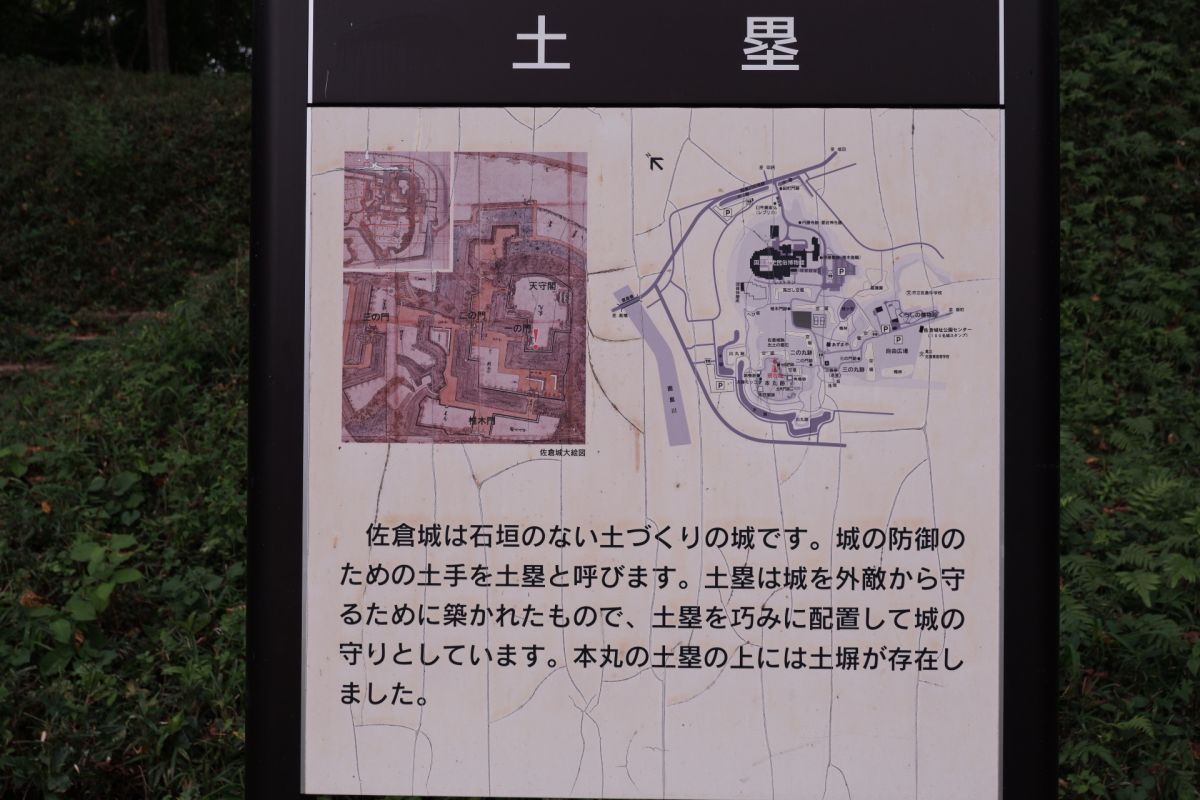

城郭は石垣がなく、干拓以前の印旛沼を外堀の一部とし、鹿島山の頂上に土塁を築き本丸を設置している。

明治維新により、建物の殆どが撤去されたが、1962(昭和37)年、市の史跡に指定されている。

佐倉城址公園の駐車場は、国立歴史民俗博物館にほど近い第一駐車場、その奥の第二駐車場、鹿島山の麓、外堀付近にある第三駐車場があり、いずれも無料になっている。

まずは佐倉城を攻める

第一駐車場にE300を止め、本丸方面に向かう。

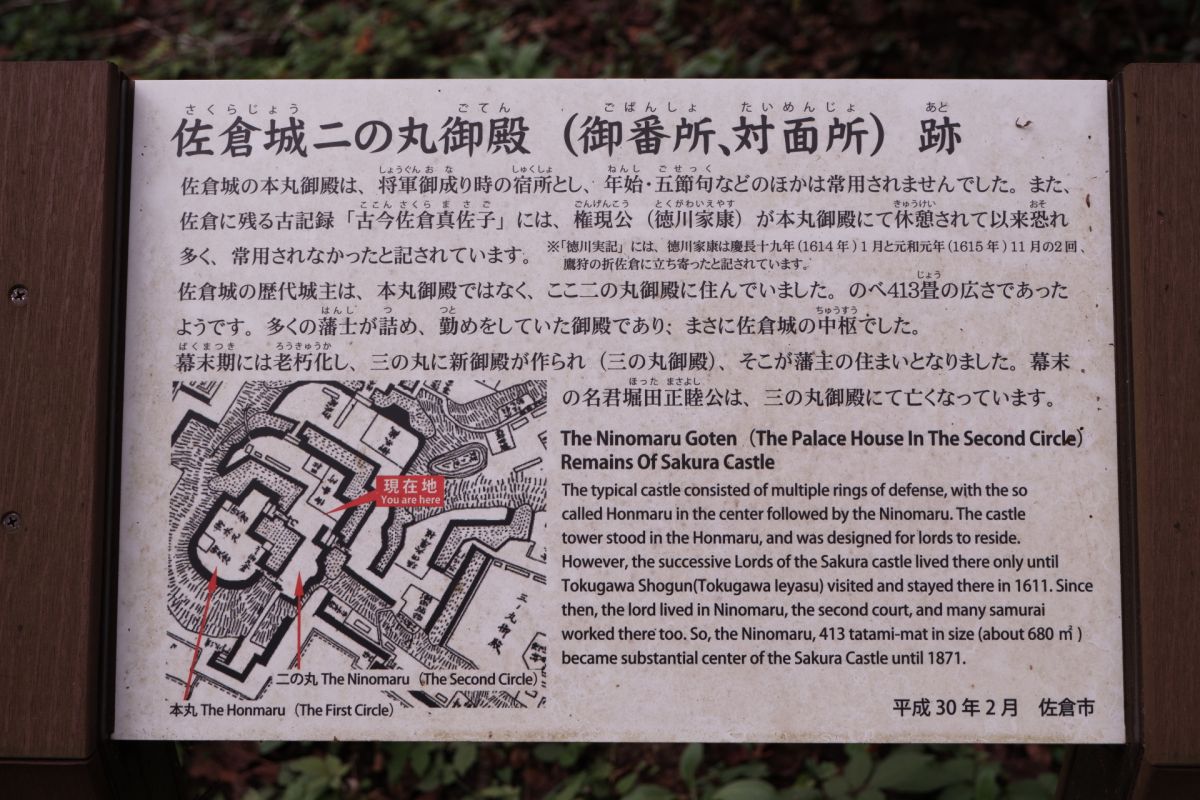

第二駐車場を過ぎて暫く進むと二の丸御殿跡がある。

佐倉城の歴代城主は二の丸御殿に居住し、本丸御殿は常用されてなかったらしい。

現在は、ただの野原になっている。

二の丸跡から更に進むと本丸跡がある。

本丸跡は土塁に周囲を囲まれている。

本丸跡から見た土塁。

本丸跡にはサッカーで楽しむ人達。ボール遊びには十分な広さがある。

正面奥に見えるのは桜の木で、花見の名所となっている。

本丸跡の隅、土塁の上に天守跡がある。

天守の対面には銅櫓跡。

土台の一部が残っている。

本丸跡の奥に進み、鹿島山の麓に降りると外堀に出る。

外堀の外から見た鹿島山。

鹿島山はそれほどの高さはないが、かなり急な坂になっており、石垣を造らなくて山自体が防御の役目を果たしているということだろう。

国立歴史民俗博物館

外堀のある第三駐車場の蕎麦の入口から再び公園内に入り、第一駐車場に隣接する国立歴史民俗博物館付近に戻る。

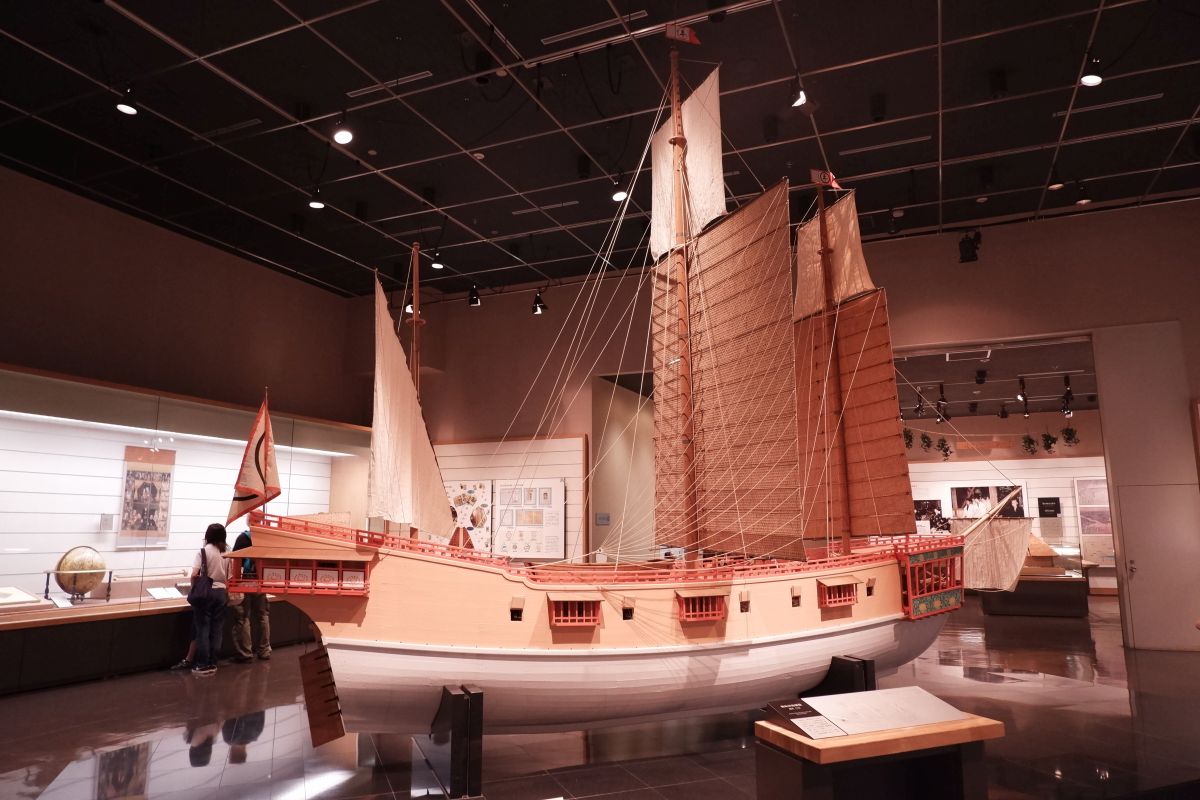

国立歴史民俗博物館は、明治百年事業の一環として設置され、常設の展示室が6箇所、更に企画展示室もある、相当大規模な博物館になっている。

同じ千葉県内には明治百年記念事業の一つ、富津岬展望台もある。

その名の通り、日本の歴史資料、考古資料、民俗資料が展示、保存されており、日本列島に人類が暮らし始めた数年前から高度成長期後の1970年代までの日本の歴史と文化が中心となっている。

第1から第6までの常設展示は以下の通り。

- 第1展示室:先史・古代

- 第2展示室:中世(平安〜安土桃山)

- 第3展示室:近世(16世紀末〜19世紀半ば)

- 第4展示室:民族

- 第5展示室:近代(19世紀後半〜1920年代)

- 第6展示室:現代(1930年代〜1970年代)

入場料は大人600円だが、JAFの割引があり、会員証を提示すると350円になる。

エントランスから撮影。右側が建物の入口、左側が展示室に向かう通路になっている。

祝日のせいか、結構な混雑ぶり。

展示室はテーマに沿ってなのか、それぞれ違った雰囲気だった。

このような複製展示もかなり多く、見ていて飽きない。

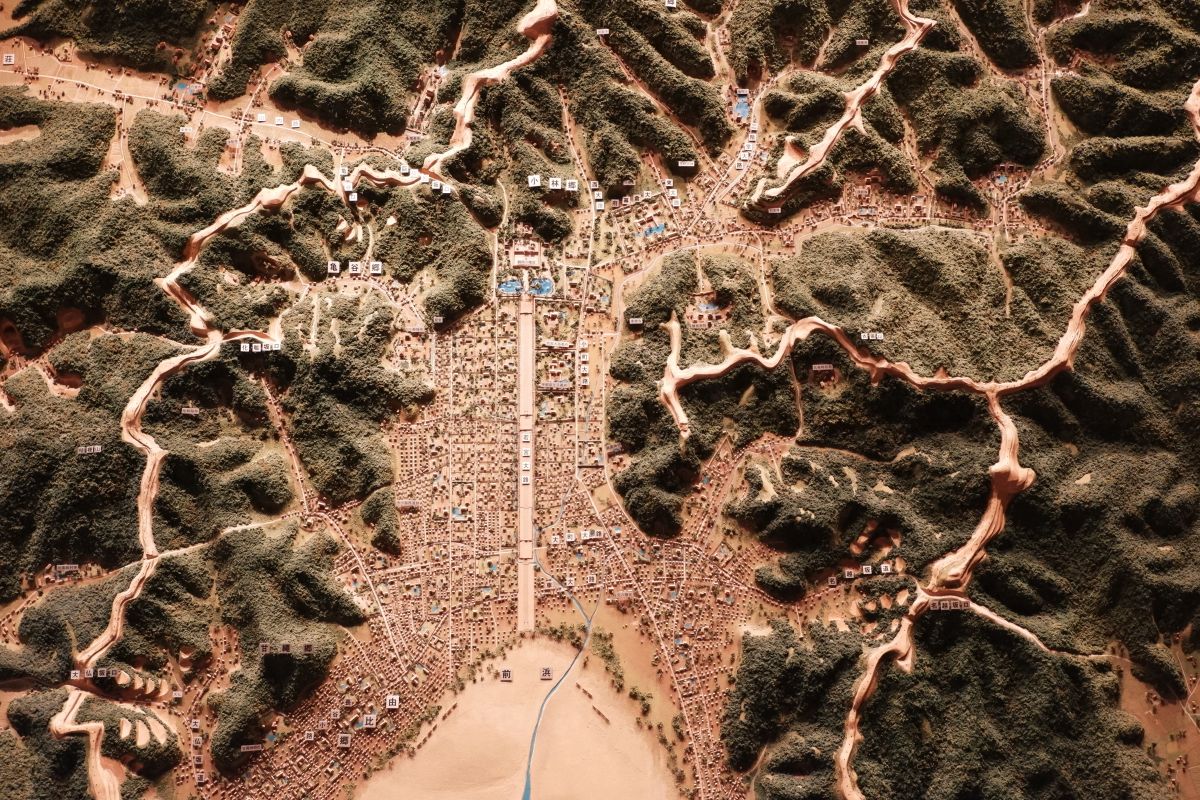

平安京の立体模型。

鎌倉時代の鶴岡八幡宮と参道の模型。

第6展示室にはゴジラが。

さいごに

国立歴史民俗博物館はかなり見応えがあり、駆け足で見て回ったが、それでもたっぷり2時間はかかった。

本気で見たら1日かかるだろう。

佐倉城跡で1時間、国立歴史民俗博物館と合わせて3時間半。

改めて行ってみたいと思える場所だった。

ブログランキングに参加しています。

↓ご参考になりましたらクリックお願いします↓

![]()

コメント